AZ-GTiに限らないのだけれど、経緯台を使って日周運動を追尾をすると、視野回転を起こします。この視野回転のせいで、経緯台は撮影向きではないと言われるのですが、視野回転ってどんなもの?

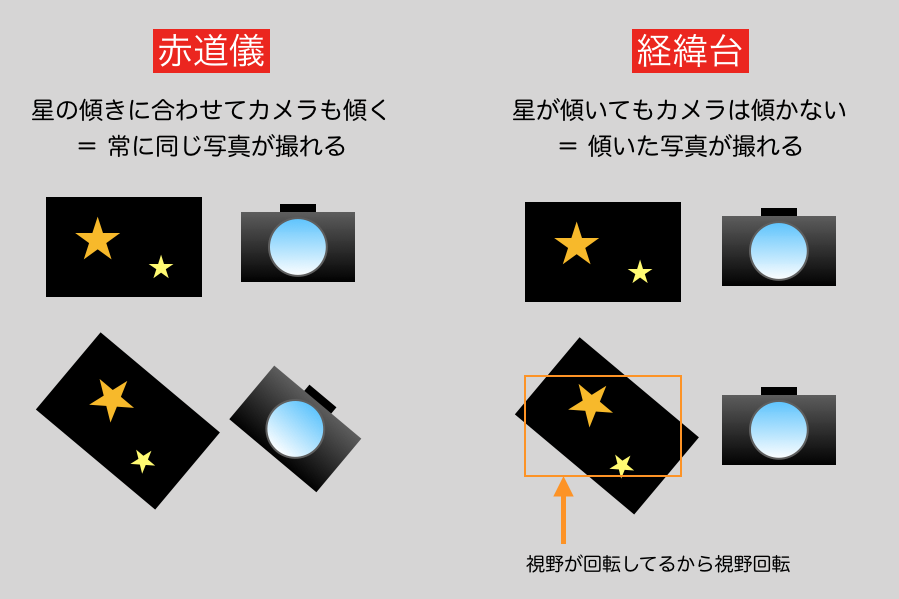

夜空の星は、北極星を中心にぐるぐると周っているように見えます。これが日周運動。赤道儀は、日周運動(星の傾き)に合わせて、カメラも傾くので、常に同じ写真が撮れます。経緯台は、星が傾いても、カメラは傾かないので、傾いた写真が撮れてしまいます。こんな感じ。

視野が回転してるから「視野回転(Field Rotation)」っすねぇ。目で望遠鏡を覗いているうちは気にならないと思うのですが、撮影が目的の場合、傾いた写真を撮るのはイヤですよね。私はこの視野回転がイヤで経緯台を避けてきたんですけど、お手軽撮影用に買ったAZ-GTiは経緯台ですよ。

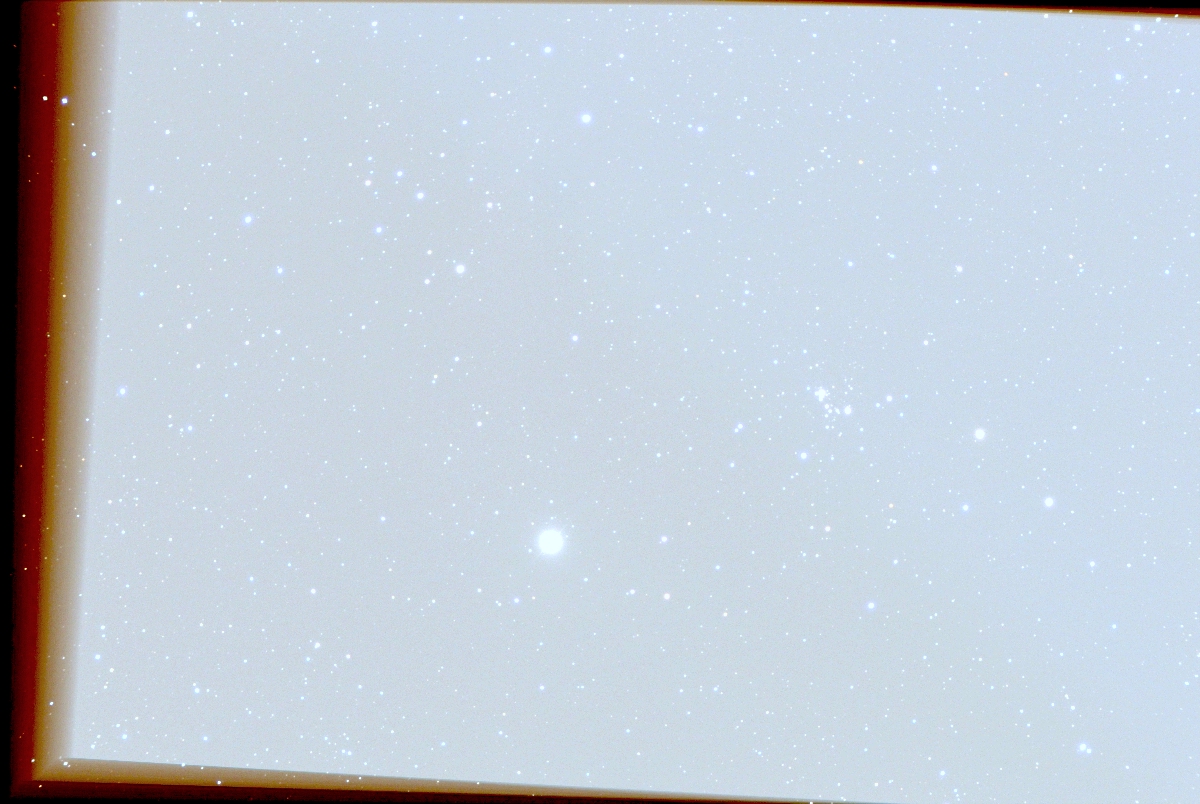

視野回転って、どんなものか。実際の写真はこうです。SharpCapで31分露出、LiveStackした場合です。

QHY5III-178C(鏡筒は36ED, fl=200mm)で、はくちょう座のサドルと散開星団NGC6910を撮りました。分かりやすいように色調を強調してあります。みごとに傾いてますよね。

4時間かけた写真が「あしあと ~星空航海日誌~」さんにも公開されてますよ(カメラが同じだ! 実際の露光時間は短い?)。視野回転している写真は、あまり公開されてないから貴重ですよ(笑)こういうことで、写真撮影用途には嫌われちゃうんですね。

でもですよ。対象が小さければ、トリミングでごまかせるわけです。F値が小さければ、短時間の露出(最低限の視野回転)で済みますしね。ハイスピード55FL(F3.6)とか、白いレンズとかが相性いいんじゃないでしょうか。私の場合、気合を入れて撮ることは想定していないので、ベランダ撮りはこれで十分なんです。作例はこんな感じです。

視野回転を避けるために、フィールドローテーターというカメラを回転させる機材も売られているんですが、10万円を超える高額品でした(DIYもできるそうですが…)。ちなみにPOI(Point of Interset)で、予め範囲を狭めて撮影したらどうかと試したのですが、同じく位置ずれが写っていました(泣)

あぷらなーとさん、以上、現場からお伝えしました。

この記事へのコメント

面白そうなので、普通の三脚でマネしてみました。

準備は手軽だけど、導入はお察しです。

けむけむさん、気合導入の技を私も習得してみたいです。タイムラプス綺麗だったですよ。

視野回転の仕組み理解できました。

そういう事か。(笑)

地面に対して、カメラは何処を見てても水平に動く訳ですね。

赤道儀は北極星を軸にカメラが回るから視野回転が発生しない。成る程。

勉強になりました。

オヤジさん、こんな説明で理解してくださって、ありがとうございます!お役に立てたようで何よりですm(_ _)m

なるほど、なるほど♪

視野回転の影響が視覚的かつ直感的に理解できる良い記事ですねぇ。

ってことは、SharpCapのライブスタックって視野回転も自動補正してくれてるってこと??

これ「トリミング前提なら赤道儀要らず」(自動追尾式の経緯台で十分)ってことになって、相当に凄いことだと思うんだけど。

あぷらなーとさん、ありがとうございます。

私のなかで「自動補正」は、パンの耳も切り取ってくれることだと思っていました(汗)パンの耳付きですが、このように、きちんと星を合わせてスタックしてくれます。

私の普段遣い鏡筒で何夜か使ってみた限りでは、長時間露出しない限り「トリミング前提なら赤道儀要らず」だと思います。

(人気はないけど)球状星団は確実です。M42の広がりは切れるかもしれないけど、M33より小さい天体なら十分かもしれません。