これまでデスクトップパソコンでターミナルを立ち上げて、SSH経由でラズパイ内の星空カメラのプログラムを起動させたあとに、シャッターを切るコマンドを入力していたのだけれど、今回はラズパイ単体で写真が撮れるようにした。

そのために必要なことは(1)本体ボタンでシャッターが切れること(2)電源投入と同時にプログラムが自動起動すること(3)どこでもインターネットにつながること、の3点。

シャッターボタン

ケースは9割方完成した。CPUの温度は通常は50度くらいに収まるらしいんだが、カメラをつないだせいなんだろうか、まったく重い処理をしていないのに発熱で60度を超えている。スロットリングが始まる80度くらいにならなければ問題はないのだけれど、急遽、ケースにファンを付けることにした。

CPU温度自体は45度くらいまで下がったんだが、ファンを追加したせいで、ケース内はいっぱいに。しかも配線だらけで、ふたが閉まらなくなるトラブルに見舞われた。これはちょっと改善が必要。しかし、これまでバラバラだったディスプレイやらスイッチやらがまとまってくれたので、外に持ち出す分には問題ない。

シャッターボタンもケースに付いたので、あとは電源投入時にプログラムが自動起動できれば、デスクトップパソコンからトリガーしなくてもよくなる。

自動起動

そうなるはずだったんだが、自動起動にはまってしまった。/etc/rc.localに起動するプログラムのパスを書いたのだけれど、起動時にST7789という液晶ディスプレイのライブラリが読み込めないと言われてプログラムは起動せず。じゃあってことで、systemdに登録したものの結果は同じ。あれやこれやと結局、crontabに記載することでことなきを得た。どうなるかと思ったよ。

インターネット接続

撮影した写真は、ラズパイ本体に保存して、あとで取り出すのではなくて、その場でLINEに送るというコンセプトなので、インターネット接続は必須。これはスマホのテザリングで乗り切る。スマホのアクセスポイントを設定ファイルに書いておく。

基本、ひととおりそろったはずなんだが、単体で動くかな?

テストショット

単体で動作するかどうか確認のため、自宅のwifiが届かない開けた場所に移動。スマホでテザリングができるようにして、ラズパイの電源おん! 下のような起動画面が表示されたので、自動起動はうまくいったようなのだ(ボディは未完成だからまだお披露目しないんだよ)。

しかし、空を見上げても、星がほとんど見えない。天頂にあるのはたぶんベガ。星空カメラのシャッターを切ってみる。露出時間は10秒。LINEに送られてきた写真がこれ。ほとんど何も写っとらん。

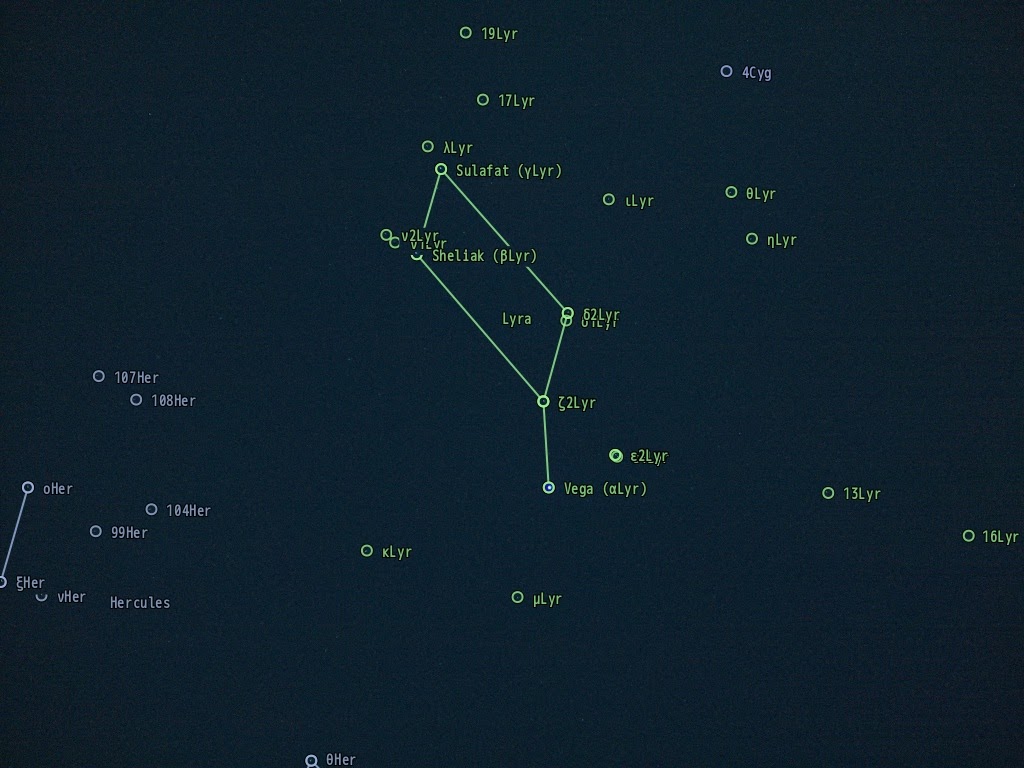

しばらくして、解析が終わって、続いてLINEに送られてきた写真がこれ。やっぱりこと座のベガだった。こんなふうに星が並んでいたのね。

そらし目で東の空に星が見えたので、星空カメラを向けてシャッターを切ってみた。白い点が写ってるけど、正体がよくわからん。

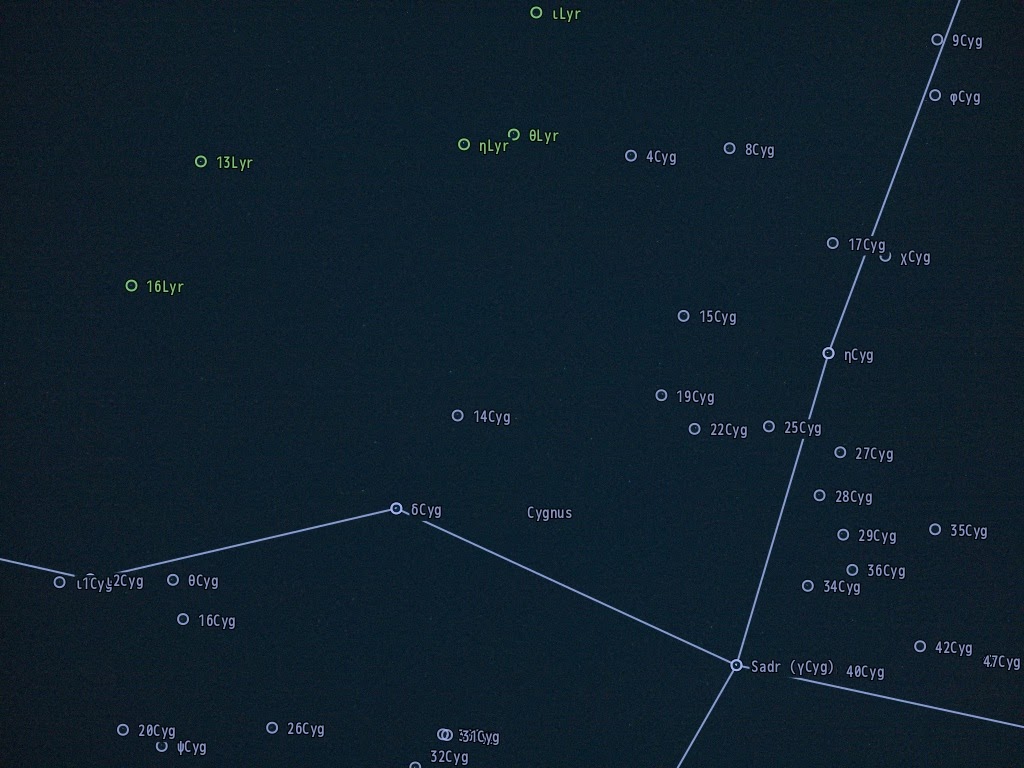

解析結果が届く。おお、はくちょう座だったのか!写っていたのはサドルか。翼を広げて舞い上がるところだったんだね。

自分で言うのもなんだけれど、このカメラ面白い。肉眼で星がほとんど見えない空なのに、そこに星座線が描かれると、東京の夜空も生きているんだなって思えてくる。

バッテリーはかさばるけれど、夜空を撮るためだけに、かばんにしのばせて外に持って出ようと思えるカメラだ。あとはソフトウエア周りとケースの改善だな。

この記事へのコメント

スイッチテストで使ってたキャラクターがこんなところに。^^

そうかぁ、ボディはまだだったのか。

どんな感じになったのか楽しみにしてるよ。

ボディが一番苦労してるかもしれません…。しかし、バッテリーを別で持ち歩くというのは許容といえば許容ですが、やっぱり一体型がよいですよねぇ…

>やっぱり一体型がよいですよねぇ…

当然の助動詞 “べし” ^^

ですよね。よし。材料取り寄せるので、しばらく開発は中止にゃん。

着々と仕上がっていますね、完成が楽しみです。

ところでですが、広角での星座線のアノテーションどのようにして出しましたか?(スクリプトとか使われました?)

WindowsのEAA環境で試してみましたが、アノテーションで星座線を出せるのがASTAPのみでした。

WindowsのAstrometry.netだとLINUX系とバージョンが違うのでそれが原因なのかなあ・・(オプションの設定とかで簡単に描画できると良いのですが)

astrometry.net をインストールした後、コマンドラインで solve-field コマンドを打つとデフォルトでアノテーションが入るのですよ。スクリプトは組んでないです。オプションは下のURL参考にチューニングしています。

https://manpages.debian.org/testing/astrometry.net/solve-field.1.en.html

まだ使ったことがないですが、plot-constellations というコマンドもあります。

https://manpages.debian.org/testing/astrometry.net/plot-constellations.1.en.html

おお、ありがとうございます。

Astrometry.netはオプション設定でいろいろ出来ますね。

私もいろいろ試していて

https://tstudioastronomy.blog.fc2.com/page-3.html

こちらに記載したのですが、視野が確定している場合は

–scale-low ○○ –scale-high ○○

を指定して探索視野のスケールを設定してあげると劇的に速くなります。

私のところではブラインドSolverで1~2分かかっていたものが13~4秒に短縮しました。

早速試してみましたが、WinのCCDCielからだとエラーになってしまうようです。(残念)

Astrometry.net調べるほどに奥が深いですね。

Sepを使うとマルチスレッド検索も出来るようです。(ってまんまStellarSolverですね。)

WinでもAstrometry.netのオプション設定調整できるクライアントが増えてくれると良いのですが。。。(現状CCDCielだけかな)

Win版とLinux版でだいぶ仕様が違うのですね。

–scale-low, –scale-high は、ぜひ試してみたいです。ありがとうございます。