なんとなく空が晴れていたように見えたので、両目をインプラントしたコンパクト・ツイン鏡筒「ウォーリー」のファーストライトを試してみることにした。

ざっとスペックのおさらい。両方とも、焦点距離75mmのCマウントレンズで、35mm換算では365mm相当になる。カメラはQHY5III178M/C。モノクロ側には半値幅20nm〜25nm相当のHαナローを、カラー側にはUHCフィルターを埋め込んである。

撮像はSharpCap3.2の2枚建て。マウントはAZ-GTiの赤道儀モード。SynScan Wifi経由で制御する。ガイドはWindows上のPHD2で、ガイドカメラはQHY5III174、レンズは50mmCマウントを使う。ノートPCとAZ-GTiにACアダプタ経由で給電した。望遠鏡周りはコンパクトだけれど、それ以外は普通だな。

木星でAZ-GTiのアライメントを済ませたんだが、ウォーリーに開けておいた「のぞき穴」が役にたった。フォーカスは木星の衛星で合わせた。

そろそろシーズン終わりかけのM8を狙う。低空なので電線の影響は避けられないんだが、ほかに撮れそうな星雲がなかった。サドルや北アメリカ星雲は天頂近くにあるので、ベランダの天井で見えない。導入は、ステラナビゲータを使ってみた。ど真ん中にきていなかったので手動で微修正。SharpCapでもPlateSolvingができるはずなので、これはまた別の機会にゆずる。

カラー、モノクロともにゲイン25、露出15秒に設定。F値は2.8に設定した。空が明るいせいで、15秒を超えるとさちりそうになっちゃう。遠征先なら露出を伸ばせるんだろうか。PHD2は久しぶりに使ったんだけれど、きちんと動いてくれた。QHY5III174Mが映し出す画像の方が178M/Cのそれよりずっと明るい。IMX174は優れたセンサーだな。

電線にかかるまでの間、モノクロ65枚(16分15秒)、カラーは53枚(13分15秒)を撮影した(枚数に違いがあるのは、カラーでダークの撮影をしている間にもモノクロがLight画像を撮影していたからだよ)。どちらもSharpCapでダークを10枚撮影したので、自動的に平均化されて1枚だけが出力される。撮影自体は特に問題なかったみたい。フラットは撮らなかった。

次、画像の選定を行う。ガイド星が電線をまたぐので、使い物にならないコマが出てくる。モノクロ、カラーともに星が点になっていた35枚を使うことにした。露出時間は8分45秒✕2なので、合わせて17分30秒だな。

ステライメージ8でコンポジット。APPを使おうとも思ったんだけれど、不要なLight画像の弾き方が分からなかったのでペンディングにした。ステライメージの使い方を忘れちゃってる。思い出しながら、カラーは次の流れでコンポジットした。モノクロはディベイヤーがいらない。

SharpCapで撮影したダーク画像のホット・クールピクセル除去。画像の選定→ホット・クールピクセル除去→ディベイヤー(GBRG)→ダーク減産→基準点設定→基準点バッチ設定→コンポジット(位置合わせ実行)→コンポジット(加算・バイキュービック)。

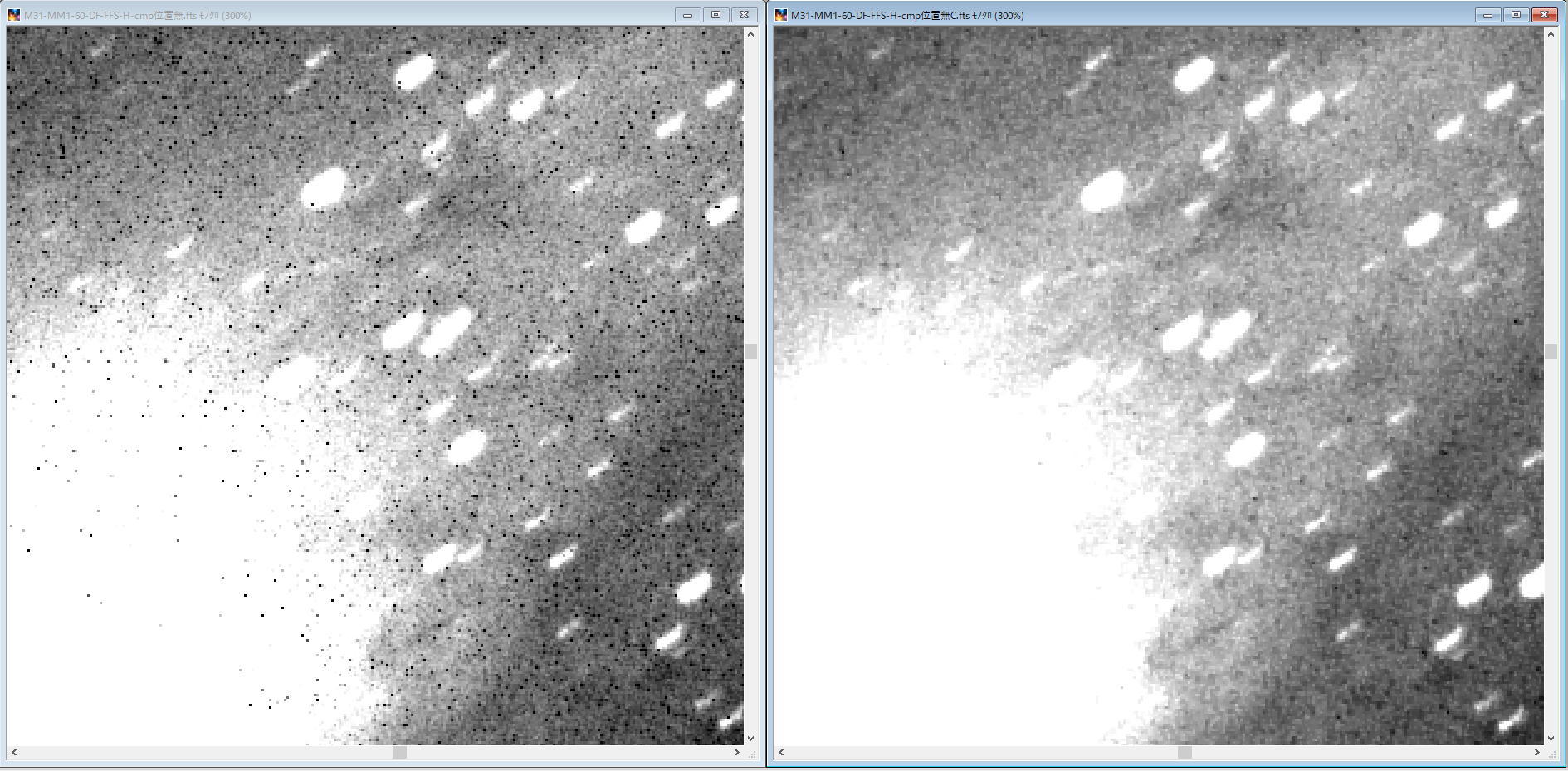

ところがだ、モノクロ画像のコンポジットが終わったところで、画像に黒いほこりがたくさんついている。ほこりじゃなくて、ピクセルのノイズだな。こんなの。

![]()

この現象、どこかでみたことがある。そう、あぷらなーとさんのブログだ。あぷらなーとさんは、「クールファイル」を作成して、これを消すんだけれど、ステライメージで減算の方法が分からなかったので、同じエントリに書かれていたように、σクリップで弾くことにした。これも別の機会に勉強しなきゃだ。

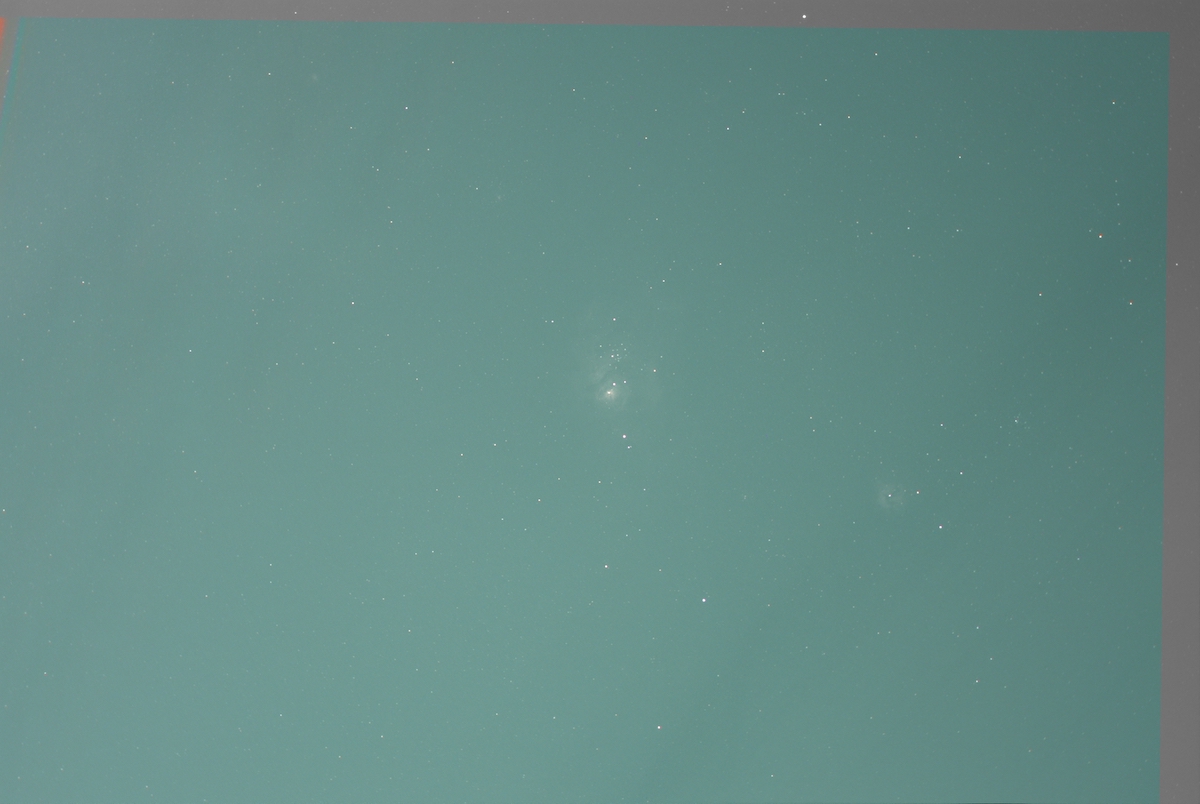

結果、RGBとL画像は、ノイズなしでコンポジットできた。カラー(RGB)がこれ。

モノクロはこんなの。モノクロの方が星像が小さいし、コントラストがはっきりしてるのが分かる。半値幅が20nm〜25nmと言っても、使い物になっているみたい。

なんやかんやでL画像とRGB画像を合成。合成直後の全体はこんな感じ。広く写っているようにみえるけれど……。

強調すると、左上と右下が電線で汚れてしまってるのが分かる。M8の右側少し下にM20が見えるけど、青い部分が写ってない。

このあと、さらに強処理に入るんだけれど、17分ちょっとの露出だとノイズがひどいので、Denoise AIに助けてもらった。このフィルターは必携だと思うよ、ほんと。

それから、フィルターのせいなのか、空の状況のせいなのか、星が赤いのが気になる。フォトショップのCamera RAWフィルターで赤ハロを軽減させた。UHCで青ハロをけずったこともあって、青成分がかなり削られているかも。色味優先なら青ハロを残すのはありかもしれないな。フィルターを戻そうかな。

ほかにも光害による色かぶりがドイヒーとか電線邪魔とか、いろいろ気になるところがあるんだけれど、まぁ許すよ。M8周辺だけクロップしたのが、こちらの画像。

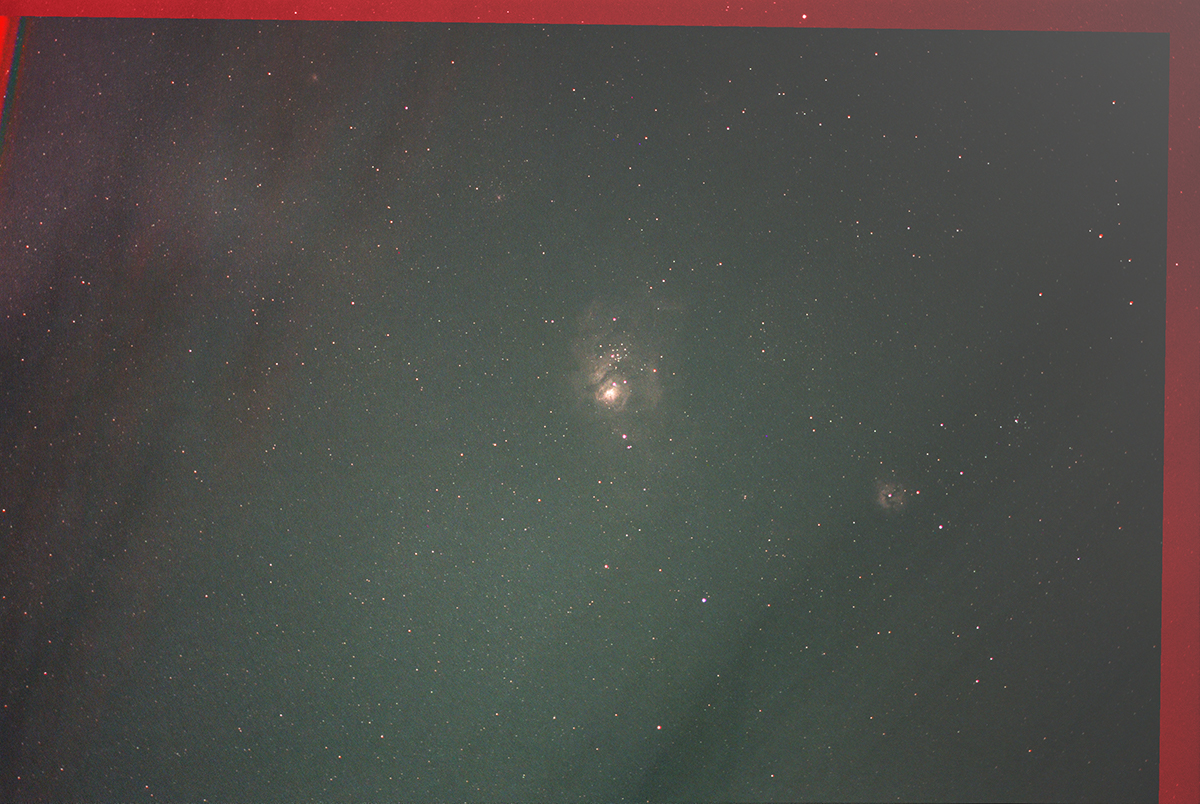

東京のうちのベランダからだと、低空のM8は狙いづらい。以前、36EDとASI385で撮影したM8も露出時間は16分だったよ(LPS-V4使用)。そんときのM8はこんな感じで撮れた。

どちらも総露出時間はほぼ同じ。「ウォーリー」で撮影したほうが、星像がキリッとしまっている。分解能は「ウォーリー」の方が高そう。総計17分ちょっとの露出でかつ、Cマウントレンズでここまで健闘できたというのは、十分な成果だと思うな。ぜひ遠征先で試してみたいぞ。

この記事へのコメント

Cマウントレンズ、健闘してますねぇ

私も死蔵してるCマウントズームで何か撮ってみようかと思いましたがインプラント入ってないので厳しい予感…

むむむむ

けむけむさん、ありがとうございます。インプラントするために、スティックのり型カメラを買うと、サンクコストになってしまってしまいますね…。むむむ

おぉ、メッチャいいね。👍

全体的に星が点で、過去画像と比べると確かに引き締まって見える。

>UHCで青成分がかなり削られているかも。

おいらもそれが大きく関係してると思う。

まぁ、ナローや公害カットなどフィルターを通せば、何かを失うのは必然。

どこでケリをつけるかは作者の考え方次第だよね。

マジでメッチャいいよ。^^マタホメテシマッタ

是空さん、ありがとうございます。おっしゃるとおり考え方次第ですよね。青い部分って淡いので、東京の空だと捉えにくいのかもです。遠征先だったら長めに露光できそうですし、UHCで写るのかしら。試してみるですよねぇ。